Source: https://www.ieri.be/fr/publications/wp/2025/f-vrier/trump-et-la-seconde-revolution-americaine

Table des matières

- La « seconde révolution américaine ». Un concept englobant ?

- L’approche à la politique internationale

Révolution ou discontinuité stratégique ?

- Objectifs historiques et objectifs conjoncturels

- Donald Trump selon Plutarque

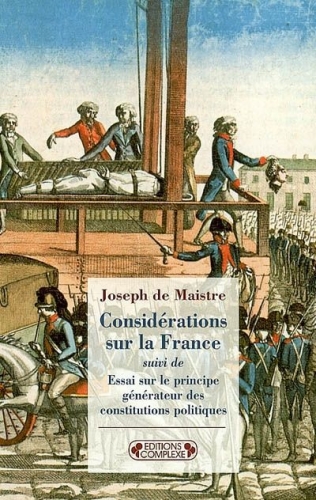

- Donald Trump par le comte Joseph de Maistre

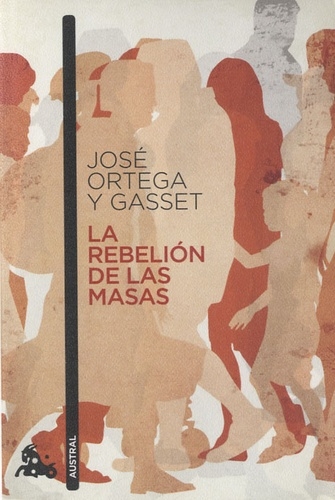

- Trump suivant Ortega y Gasset

- La seconde révolution américaine, un renversement des paradigmes dominants

* * *

La « seconde révolution américaine ». Un concept englobant ?

Peut-on penser l'ensemble des idées, des hommes, des principes et des évènements, qui ont marqué l'accession de Trump à la Maison Blanche, sous le concept de « seconde révolution américaine » ? En quelle considération tenir un bouleversement et une secousse intellectuelle qui ont investi tous les milieux et la société toute entière, sur l'homme, l'autorité et le rôle de l'Amérique dans le monde ? Plus encore peut-on ignorer les questionnements sur le destin du pays et sur les autres peuples et nations de la planète, bref sur le Leadership incontestée de son savoir et de son pouvoir, autrement dit sur son hégémonie ?

Kevin Roberts

Dans la tentative d'en conjuguer les éléments saillants, des analystes ont évoqué une combinaison de doctrines sociologiques tirées de Kevin Roberts et Vilfredo Pareto et, plus loin, des lectures historiques et littéraires de Plutarque, Joseph de Maistre et Ortega y Gasset.

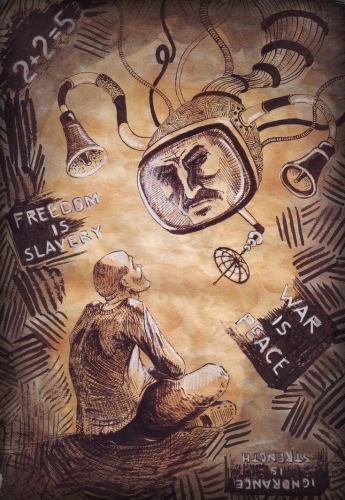

La première évocation comme doctrine antisystème, a été vulgarisée péjorativement par l'assaut jacobin au Capitole du 6 janvier 2021, légitimée par décret quant à l'utilisation de la violence par les émeutiers et la deuxième, pour l'approche anti-élitiste contre l'Etat profond, bureaucratique et financier, aux mains des démocrates depuis les années 1980, par la théorie parétienne selon laquelle « l'Histoire est un cimetière d'élites », qui se succèdent et se remplacent l'une l'autre. Le grand remplacement est avant tout - ont reprit ce leitmotiv les néo-conservateurs - une mutation d'élites et de temps historiques.

En termes de temps historiques le slogan « America first », de la part de Trump signifie la fin de l'âge des paradigmes renversés et l'émergence de l'ère des empires et du grand schisme de l'Occident. Ou encore la fin de la décadence et le renouvellement de la civilisation occidentale par son centre impérial qui, s'il demeure imbu de principes démocratiques, est condamné à l'écroulement, comme l'Europe actuelle, effacée et bannie de tout renouveau et de toute influence. La première étape de cet effacement des souverainetés nationales est l'unité stratégique et militaire de l'Otan, sous commandement intégré américain, dans le cadre d'une rivalité hégémonique entre Etats-continents/Etats civilisation, prétendants à un empire planétaire. En effet, dans le jeu des flux et reflux de l'Histoire, l'assurance de survie ne peut venir du « statu-quo » ou des dividendes de la paix, mais d'alliances militaires multinationales, qui ont été vassalisées par le pouvoir impérial.

On ne peut nier que l'histoire est scandée par des stratégies de rupture et par des avant-gardes intellectuelles, disposant d'identité et de forte conscience politique et, marginalement par des forces naturelles déchaînées, comme c'était le cas dans la doctrine des conservateurs. La nouveauté du trumpisme et des néo-conservateurs est que la stratégie de rupture et sa force d'avenir reposent sur l'attrait des tsars de la technologie, la nouvelle classe « conspirante, cohérente et consciente », qui constitue la nouvelle oligarchie. Sa caractéristique, en tant que force perçante du grand remplacement est que son titre d'appartenance devient la capacité et le mérite et plus guère le privilège ou la politique de discrimination positive, créant artificiellement des statuts dérogatoires.

La révolte contre l'égalitarisme et l'esprit anti-hiérarchique, encouragés par les démocrates et en particulier par Obama, a favorisé dans les universités et dans l'éducation publique, le conformisme, la corruption et la culture woke, une perversion sectaire qui englobe dans sa notion flottante plusieurs luttes sociales autour de questions d’égalité, de justice, de lutte contre le racisme, pour le sexisme et en faveur des LGBTQIA+.

L’approche à la politique internationale

Révolution ou discontinuité stratégique ?

Si l'approche de Trump à la société civile américaine a pu être présentée ou a été perçue comme une « révolution culturelle » sa démarche concernant la politique internationale doit être classée comme une discontinuité stratégique par rapport à la ligne de Biden, le réalisme se substituant à un idéalisme trompeur.

Chez Trump tout découle d'un principe premier « America First » ! C'est la fin de l'après-guerre froide. La révolution interne doit être innervée et structurée à l'extérieur sur une autre vision du monde, basée sur le hard power et sur un retour à la compétition stratégique, compte tenu de l'échec des politiques de partenariat convenues avec des rivaux. Un uni-multipolarisme revendiqué remplacera le multilatéralisme idéologique et institutionnel (ONU, OTAN, Accords de Paris..), inefficaces et périmés.

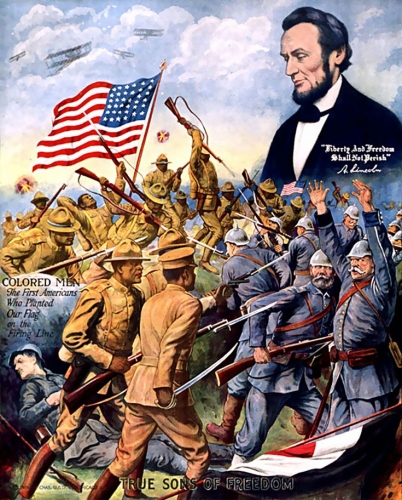

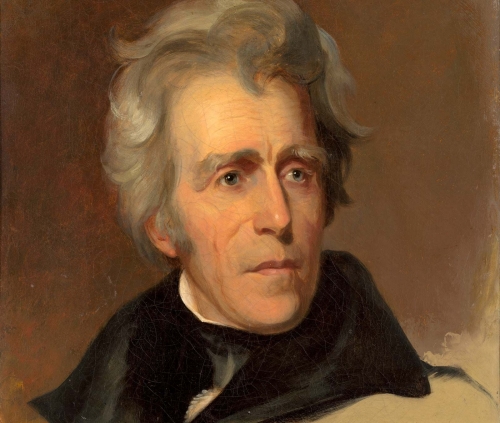

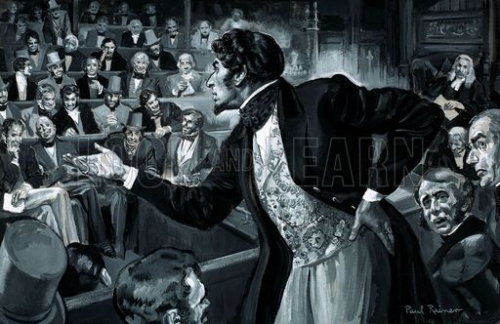

En termes de relations entre souverainisme et bilatéralisme dans les négociations internationales la référence d’orientation sera le président Jackson (tableau, ci-dessus), bien qu'une inspiration liée à G. Washington guidera les engagements futurs, en ce qui concerne l'alliance entre non-interventionnisme et nationalisme actif, marginalisant, à l'intérieur des institutions américaines, les élites démocrates, considérées comme anti-américaines. Pour terminer avec les points de doctrine, une adversité instinctive pour le globalisme poussera au retour de rivalité multiples.

Ces points de doctrine se traduisent par une série de politiques régionales qui appellent des initiatives adaptées aux impératifs conjoncturels de sécurité et de défense et, cela se concrétise en quadrillage impérial avec l'accroissement des bases militaires dans le monde, en particulier dans l'aire du Pacifique, et, au-delà, en la confirmation des vieilles relations d'alliance (Israël, Arabie Saoudite et autres pays arabes).

Quant à la politique d'endiguement de la masse continentale de l'Eurasie, quels objectifs conjoncturels correspondront mieux aux intérêts permanent de l’Amérique.

Objectifs historiques et objectifs conjoncturels

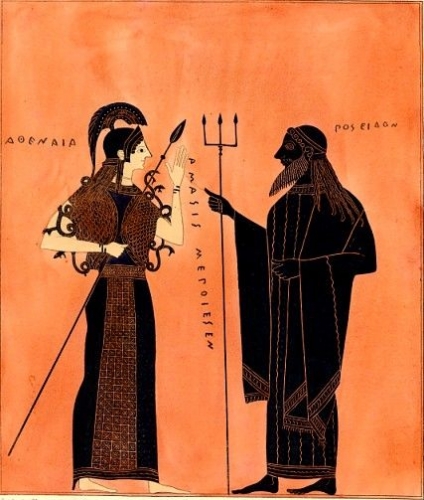

La morphologie triadique du système multipolaire actuel distingue toujours entre objectifs historiques et objectifs immédiats et accorde à la géopolitique et à dialectique de l'antagonisme la tâche de distinguer entre types de paix et types de guerres. En fonction des rôles joués par les grands acteurs du système nous passerons en revue et à des seules finalités de connaissance, les différents types de paix, car ils déterminent non seulement les types de guerre, mais également les stratégies générales des acteurs majeurs de la constellation diplomatique. Pour l'Europe l'idéal type de paix est une paix d'équilibre entre l'Amérique et la Russie, puisque le continent est situé à la jonction du Rimland et du Heartland, entre la terre centrale et la grande île du monde ; pour la Russie une paix d'empire, fédératrice de plusieurs peuples, de plusieurs terres et de multiples confessions religieuses. Une paix d'Hégémonie est celle qui convient au choix de l'Amérique, vouée, par sa mission universelle, à exercer son pouvoir sur les trois Océans, Indien, Pacifique et Atlantique, en respectant la liberté et la souveraineté des pays de la bordure des terres Pour l'Empire du milieu, le mandat du ciel situe le meilleur type de paix entre une architecture régionale équilibrée et une vision planétaire à long terme, déterminée en partie par sa position géopolitique et en partie par la rivalité qui découle de sa culture et du système mondial des forces.

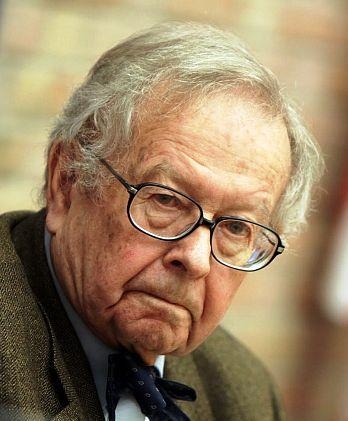

Robert Strausz-Hupé ou l'oeuvre d'un stratégiste américain (anti-européen) qui demeure dangereusement méconnue et qu'il faudrait relire en même temps que Zbigniew Brzezinski.

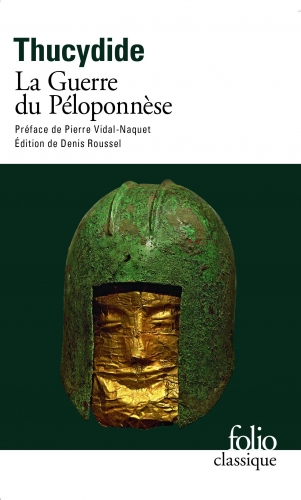

Or, l'objectif stratégique de l'Amérique et de l'Occident, selon un courant de pensée offensif, représenté par Robert Strausz-Hupé (photo), William R. Kintner et Stefan T. Possony et exposé dans le livre « A Forward Strategy for America », reposera sur la préservation et la consolidation de notre système politique, plutôt que sur le maintien de la paix. Selon ce courant, la survie du régime impérial des Etats-Unis, n'autorisait « d'autre choix qu'une stratégie à la Caton ». « Carthago delenda est ! ». La coexistence de deux empires rivaux était conçue au Sénat de Rome, comme une cause d'instabilité profonde, qui devait déboucher fatalement sur une guerre inexpiable. Or la situation multipolaire d'aujourd'hui est-elle comparable à celle de l'époque romaine ? Change-t-elle sur le fond, l'essence de la rivalité et la structure de l'hostilité ?

Face à un Congrès indécis et dans le cadre d'un isolationnisme sélectif, l'Amérique - selon Marco Rubio, nouveau secrétaire d'Etat, devrait tout subordonner à une posture agressive envers la Chine, ficeler un cessez-le-feu rapide en Ukraine et assurer Israël d'un soutien inconditionnel. Un retour clair à la partition idéologique entre « axe du bien » et « axe du mal », puisqu'il s'agirait d'une politique de force qui annonce une hausse des dépenses militaires et une relance de la course aux armements. La présidence Trump pourrait détricoter le réseau d'alliances tissé par les Etats-Unis après 1945 et transformer durablement le paysage géopolitique du système. Elle compte peu sur l’Europe, car elle la juge captive d'une idéologie post-historique et ne fait pas une grande confiance aux institutions internationales dont elle redoute l’inefficacité. Ainsi l'Amérique de Trump ne compte que sur elle-même et sur des relations bilatérales pour traiter de ses premières priorités.

Ce bref survol sur le jeu politique et les surprises stratégiques imposées par le nouveau Président, nous fait comprendre que beaucoup d’issues dépendront plus de l'esprit et de la force élémentaire des Etats-Unis que de l’appui de leurs alliés occidentaux, de telle sorte que les options retenues se situeront dans une relation de discontinuité par rapport à la politique étrangère des démocrates.

Donald Trump selon Plutarque

Comme toute épopée, ancienne ou moderne, quels éléments ou facettes retiendra-t-elle la postérité de ce terrassement tectonique d'époque et de civilisation, de ce schisme en Occident, profond et durable ? La volonté d'ordre d'abord et l'esprit de stabilisation ensuite, semblables à ceux qui succédèrent au meurtre de César et à la transition de la démocratie oligarchique de Rome, vers l'empire d'Octave-Auguste ou, plus proche de nous au premier Coup d'Etat moderne, celui du Général Bonaparte du 18 Brumaire à Saint-Cloud ? Passant à l’analyse du protagoniste, par le filtre d’interprétations arbitraires, quelle sera la figure et l’image du personnage consignées à l’histoire selon les thèmes et les sujets retenus par le procureur du tribunal historique ? Pour commencer, quel aventurier se cache donc derrière Donald Trump, dans son assaut contre le Capitole et dans sa promesse d'ouvrir "un nouvel âge d'or" pour l'Amérique ? Pouvons-nous ré-enchanter l'histoire américaine par le mythe de la refondation de la nouvelle Rome sur l'escalier baptismal de Washington ?

Seul Plutarque aurait pu établir un parallélisme entre les grands décideurs de la modernité et ceux du monde antique, en pédagogues du passé. Mais quel portrait aurait brossé Plutarque de Donald Trump, en empereur romain ? De qui aurait-il pu être le plus proche ? La férocité des opposants le classerait sans hésitation parmi les plus criminels et débauchés dans la vie privée et dans la vie publique. Le nom le plus proche est sans aucun doute celui de Néron, coopté au pouvoir par les intrigues de la cour impériale. Injustice flagrante et jugement hâtif ? Serait-il condamné d'avance sans avoir tué sa mère Agrippine, incendié Rome ou terminé une présidence despotique et controversée ? Dans l'imaginaire collectif, Néron porte une rare diversité de qualificatifs, tous plus éloquents les uns que les autres : tyran, persécuteur, pervers, manipulé, égoïste, immature et cette liste n'est pas exhaustive. Dès sa mort, ses contemporains s'emparent de son nom pour en faire une légende noire, un héros à la passion destructrice. Cette dernière, agrémentée au fil des siècles, est encore tenace de nos jours. Est-elle adaptée ou inadaptée à Donald Trump, personnalité shakespearienne, tyran virtuel et caché, virtuose de la spectacularisation du pouvoir et capable de vitrifier le monde avec la foudre nucléaire, par delà sa tentation de la paix et sa passion tarifée de la luxure, du commerce et de l'argent ? Or la révolution américaine de Trump aurait pu tomber sous la coupe de deux autres personnalités célèbres, le Comte Joseph de Maistre, Savoisien, Ambassadeur du Royaume de Sardaigne à Saint Pétersbourg et contre-révolutionnaire honnis, et Michel Foucault, auteur d'une préface sur « La vie des hommes infâmes », opposée à celle des hommes illustres, préface par ailleurs fourrée d'éloges par Philippe Sollers.

Donald Trump par le comte Joseph de Maistre

Le comte Joseph de Maistre n'aurait peut-être pas désapprouvé l'assaut contre le Capitole puisqu'il aurait pris conscience, en homme d'ancien régime, que l'incapacité du pouvoir démocrate d'obtenir obéissance, le rendait non seulement « illégitime », mais aussi « illégal » et que le droit de sédition pour les abus électoraux commis, permettaient de le contester « quoad esercitium » (en raison de sa gestion). Et ceci sur la base de l'interprétation de la « légitimité » traditionnelle, comme facteur de stabilité qui assure l'ordre et le bien être des sujets de la cité. Il en découle que le principe de la « légitimité » du suffrage étant variable et imprévisible, celle-ci ne peut prétendre à la « légitimité » de la tradition, qui est immémoriale, inscrite dans les mythes et dans les obéissances anciennes.

C'est pourquoi l'assaut contre le Capitole, expression de la lutte pour le pouvoir ou pour la puissance, qui sont l'essence même de la politique, a dévoilé la notion originelle de combat, de violence et de « daimon », qui incarne sur le fond, l'histoire et la tradition toute entière du peuple américain en marche. De plus, aux yeux de de Maistre, il n'aurait pu y avoir de gouvernement politique exemplaire dans une nation qui exalte l'individualisme égalitariste et se tâche au même temps de trafics illégaux, comme l'ont fait les démocrates, méprisant la souveraineté du pouvoir et le consensus naturel du peuple pour la fonction suprême du pays. Fonction qui, pour ses attributs et pour son autorité, appartient aux « génies invisibles de la cité » et devient, par paradoxe, une source inépuisable de conflits et de passions hostiles.

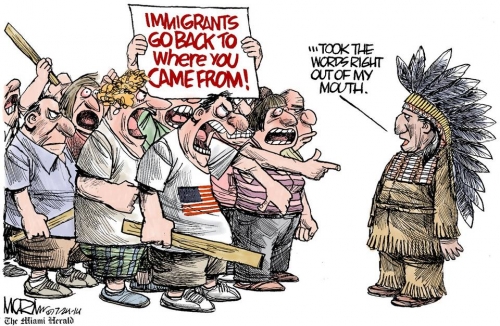

Farouchement hérissé contre la violence révolutionnaire des idées tirées des Lumières et de la Révolution française, Joseph de Maistre, lecteur de Plutarque, qui s'inspira d’Edmund Burke, fut un antirévolutionnaire acharné, luttant contre la punition infligée par Dieu à la France. Il se fit connaître comme le porte-drapeau d'une « autre modernité » et comme critique virulent de la « révolution satanique » (Considérations sur la France, 1796 ; Essai sur le principe générateur des constitutions politiques), ainsi que du mal français devenu aujourd'hui mondial, le mal égalitariste ou immigrationniste. Un mal qui était à l'époque, pour de Maistre, celui de l’Eglise gallicane, étrangère à la tradition moniste, identitaire et catholique du pays. « Le plus grand ennemi de l’Europe qu’il importe d’étouffer par tous les moyens qui ne sont pas des crimes, l’ulcère funeste qui s’attache à toutes les souverainetés et qui les ronge sans relâche, le fils de l’orgueil, le père de l’anarchie, le dissolvant universel, c’est le protestantisme », et de nos jours « l'œcuménisme immigrationniste », une « Oumma » universaliste et conspirationniste. Par ailleurs, si la tradition acquiert aujourd'hui la même légitimité que la démocratie représentative moderne, quelle est la doctrine philosophique plus pertinente pour comprendre le monde ? Et la démocratie, comme forme de régime dont la seule source de légitimité est une fiction, la « volonté générale » de Rousseau, peut-elle constituer encore le dépassement inévitable de la tradition et le fondement d'un équilibre des pouvoirs, propre aux régimes constitutionnels modernes ? D'un point de vue intellectuel, ce même Trump aurait pu devenir aussi la meilleure cible pour un dénigrement en règle et pour une crucifixion morale et politique, sans la présence modératrice du préfet de Rome, Ponce Pilate, non seulement de la part d'Obama, mais des philosophes de la « Petitio-paedofilia » française des années 1977, incluant Sartre, Derrida, Lyotard, Deleuze et Simone de Beauvoir, en parfait accord avec tout le courant déconstructionniste parisien de la post-modernité.

Trump selon Ortega y Gasset

Mais l'autre grande personnalité qui est à la base de l'eschatologie populiste et libertaire des patriotes du monde entier et du Midwest américain est probablement Ortega y Gasset, l'auteur espagnol de la « Révolte des masses ». Penseur existentiel « in partibus infidelium », il défend la lutte pour la liberté contre la dissolution mondialiste et part de l'idée que ce sont les élites qui font l'histoire. De cette même conviction, Trump tire les racines de sa stratégie, partageant avec Ortega y Gasset, les idées de ce dernier sur la crise des certitudes, la critique des sociétés de masse et l'action conjointe des élites, de la tradition et des croyances. La solidité de ces préoccupations est encore démontrée, comme à l'époque d'Ortega y Gasset (1937), par le paradoxe que « les gauches promettent des révolutions et les gauches proposent des tyrannies ». Ainsi, la crise de l'individualisme qui affecte les sociétés occidentales est une crise non pas des principes premiers, ou des valeurs suprêmes, mais de leur absence. D'où le désenchantement. L'époque que nous vivons est celle de l'âme désenchantée. Notre époque n'est point une époque de réaction, qui est toujours le « parasite de la révolution », mais la phase d'une évolution vers un nouveau développement de la spiritualité. Le développement de la civilisation par époques, induit une correspondance dans le développement de l'homme. Ainsi « d'une attitude spirituelle de type traditionnel, on passe à un état d'esprit rationaliste et de celui-ci à un régime de mysticisme ». La troisième phase est donc celle de la désillusion, de l'âme facile, docile et servile. Inaugure-t-elle la phase d'abjection, d'indifférenciation et de rejet de connaissance à la fois du passé et du présent qui caractérise la culture woke ?

La seconde révolution américaine, un renversement des paradigmes dominants

Si la fondation des Etats-Unis et sa première révolution sont nées de la volonté de s'affranchir politiquement de l'Europe et, d'affermir philosophiquement le primat préromantique du sentiment sur la raison et de la foi sur le sentiment, la seconde révolution américaine se fait au nom d’une autre idée de l’homme et de la légitimité, de la crise d’hégémonie de l’Occident et de sa tradition de liberté. La polémique contre la corruption des élites et du parti démocrate tire ses raisons d’être d’une exaltation du rigorisme moral de l'éducation puritaine, intégrée d’une critique sévère de la post-modernité. L'insurrection républicaine a réagi à l’hétérogénéité croissante, spirituelle et sociale d’un société- monde qui, avec une immigration sans contrôle, glisse lentement vers le cœur d’un système, hors de toute philosophie du sens commun, les traditions, la continuité et l’histoire. Ainsi, dans les trois lectures imaginaires d’auteurs classiques ont pourrait voir autant de formes de la conscience historique et donc pour Plutarque le glissement des Princes vers la folie et l’imprévu dans leur course vers une vérité insaisissable, pour le comte Joseph de Maistre la recherche de « sens », dans le long processus de sécularisation des croyances et, pour Ortega y Gasset, le primat de la liberté dans l’éternelle quête du Graal, qui échappe aux droites et aux gauches dans des moments comme le nôtre, où le monde bascule vers la guerre.

Or, si comme l’affirme Ortega y Gasset dans « les époques d’âme traditionaliste s’organisent les nations », par un mode traditionnel de réagir intellectuellement, (qui) consiste dans le souvenir du répertoire des croyances reçues des ancêtres », le progressisme démocrate, déraciné et sans histoire, poussée aux extrêmes par la culture woke, conduit à la dissolution de la société et à la négation des origines spirituelles de l'Amérique. C’est à ces interrogations et à ce défi qu’ont réagit les américains. C’est à ce titre que la victoire de Trump n’a pas été seulement électorale ou politique, mais existentielle et civilisationnelle. Elle a été un renversement des paradigmes et des tabous dominants et au nom d'une révolution galiléenne de la pensée et de l'action.

Bruxelles le 5 janvier 2025.

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.

Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.